| Главная » Статьи » Разное | [ Добавить статью ] |

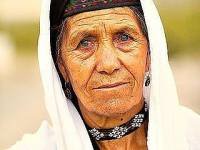

Народы Памира и Гиндукуша. Часть I

Источник: http://lit.lib.ru/e/emelxjanowa_n_m/text_0090.shtml P.S Если вам понравился пожалуйста поделитесь с друзьями нажимая на соответствующий кнопке: | |

| Просмотров: 543 | | |

| Всего комментариев: 0 | |